現在小学5年生の次男は、小さなころから外国人や海外の生活に興味を持っていました。

私も主人も、英語も喋れなければ、留学の経験もありません。

「できるだけ早く海外留学をしたい」と言う次男。

今から準備をしておかなければと今更ながら焦りだし、勉強嫌いの次男に英語力を身に付ける方法を本気で考え始めました。

![]()

次男が海外に興味を持ち始めたきっかけ

次男は、幼稚園の頃にサッカーをはじめ、DAZNなどで海外のサッカーを見る父親の影響もあり「ロナウドかっこいい~♡」「ネイマールの髪型にしたい♡」と海外のサッカー選手が大好きでした。

興味を持っているのはいいことだと思い、図書館で「ブラジルの暮らし」みたいな本を借りて「ネイマールが生まれた国やで~」と一緒に見ることも多かったです。

年長さんになる頃には「外国行ってみたい」「ブラジルで暮らしたい」と言うようになりました。

さらに「外国人と話したい」とも言うので、当時はポルトガル語の動画をよく見ていました。

また、ブラジル人のミゲルとの出会いも、海外に憧れる次男の気持をさらに盛り上げてくれたと思います。

詳しくはこちらを見て頂けたら幸いです。↓

【海外留学したい次男】異文化交流で得た大切なもの♪

正直何をすればいいのか分からない母…

次男が年長さんの時、長男の公文に次男を連れてお迎えに行き、小学校高学年くらいの男の子が先生の前で英語の文章を読んでいるのを聞いて…

「英語喋りたい」と言うようになった次男。

その後、公文に入会し英語を学ぶようになりましたが…先生との相性が悪く1年ほどで辞めてしまいました。

詳しくはこちらを見て頂けたら幸いです。↓

【子供の習い事】タイプが違う兄弟を公文と学研に通わせました。

しかし、この1年間で小学校高学年くらいの教材に進んではいました。

公文を辞めた後は、次男が海外留学を目指すなら英語塾ではなく、英会話を学ぶべきなのか悩んでる間に、新型コロナウイルスの流行が始まりました。

新しい習い事を始めるタイミングを待っていましたが、コロナが収束することはなく、その間は自宅で英語の教材をやってみたりはするものの、身についているのかさっぱりわからず…

これまでにやってきた英語の勉強

コロナ禍の間に、いろいろな教材をやってみましたので、書いておきます。

公文のテキスト

公文に通っていた時のテキストです。

やっていないとすぐに忘れてしまうので、せっかく覚えたからと、定期的に見るようにしていました。

おかげで英単語は割と覚えていますが、言えるけど書くことはできないと思います。

書くのもやっておけばよかった…

公文のドリル

くもんの小学ドリル 英語(2) 3・4年生 はじめてのあいさつと会話

こちらは普通に本屋さんで買いましたが、公文で6年生くらいの教材まで進んでいたので、はりきって6年生のドリルを買いましたが、難しくて3、4年生用を後から買いました(笑)

スマホで音声を聞きながらできて、1枚当たりの問題数が少ないから、いっぱい文字が並んでいると拒否反応を起こす次男にはとてもあっていました。

ドリルを最後までできることは少ないんですが、これは最後までやりきれました。

教科書ピッタリトレーニング

教科書ぴったりトレーニング 英語 小学5年 開隆堂版 / 新興出版社啓林館 【全集・双書】

こちらもアプリで音声聞けます。

小学校の英語の勉強になっていいかと思って買いました。

英語をなぞりながら書いて声を出して覚えていく問題が多いんですが、なぞりなのでちゃんと覚えられているのかは疑問ですが、逆に言えばなぞりなので負担なく取り組んでくれます(笑)

リスニング問題もいい感じです。

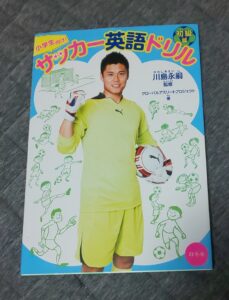

サッカー英語ドリル

小学生向け!サッカー英語ドリル(初級篇) [ グローバルアスリートプロジェクト ]

次男一押し!サッカー選手の川島永嗣さんが監修している英語ドリルです。

川島さんは7か国語が話せるんですね!すごすぎる!

こちらはCDが2枚付いていまして、聞く力と話す力の基礎作りを身に付けられる内容です。

CDには川島さんからのメッセージも入っていました。

「ダイビングヘッド」やら「スローイン」やらサッカーに使われる単語もたくさん出てきて、次男は一番興味を示しました。

サッカー好きの子供にはピッタリです。

今候補に挙げているもの

せっかく幼い頃から英語に興味を持っていた次男なのに、全て中途半端にしてきた結果、英語力を身に付けることができないまま5年生になってしまいました…

ぐうたらな母はとても反省しています。

でも、反省しているからこそ、ここで諦めずに、高校か大学か分からないけど、留学するその日までに、英語力を高めておくことを諦めないと決心しました。

次男は外国人との交流が好きです。

外国人講師に教えてもらえるとやる気が出るのかなと思いますが…

英語力向上のために試してみたいことを最後に書きます。

スタディサプリ

人気講師の映像授業が見放題でおなじみのスタディサプリです。

小学講座は、英語が含まれていませんが、中学講座の英語を先取り学習できると聞いて、興味を持っています。

将来の留学のためにお金を貯めたいので、月額980円~というのもありがたいです。

次男は勉強も嫌いやし、サッカーやゲームばかりしているし、友達と遊ぶのも好きなので、公文や学研に行っていた時も、決められた時間に教室に行かなければいけないことをすごく嫌がりました。

だから、好きな時間にできるのは非常にありがたいです。

ただ、神授業を動画で見て英語を学ぶスタイルなので、目標となる英会話ができるようになるには、別でそういう機会を作らなければいけないのかなとも思います。

「日常英会話コース」というのもあるみたいなので、追々こちらを追加する方法もあるかと思います。

他の教科も全然できない次男なので、スタディサプリで他の教科の授業見見られるのも魅力です。

とりあえず、無料お試しをやってみようと思っています。

スタサプ

![]()

Kimini英会話

学研のオンライン英会話「kimini」も月額980円~でオンライン授業が受けられるというありがたい料金設定です。

最近改めて習い事をたくさんやっているご家庭の経済力に驚いています。

我が家は、長男の塾、次男のサッカースクールだけでいっぱいいっぱいです。(笑)

kiminiは、コスパ満足度も高いということで、プランも豊富で980円(税別)のコースは25分間のレッスンが月に2回です。

他にも月4回(1,960円)、8回(3,920円)のプラン、他にもスタンダードプランなどお得なプランもあります。

フィリピン人講師からのオンライン授業を受けられるということで、次男は興味を示していますが、こちらも体験してから決めたいと思っています。

学研のオンライン英会話

![]()

個人レッスン

よくネットで個人レッスンしてくれる外国人講師を紹介してくれるサイトを見るんですが、直接外国人と交流しながら英語を学べるのは、次男にとって理想の形ではあります。

しかし、実際に利用している人が周りにいないので、迷っています。

料金も講師によって1,500円~4,000円位と幅広いし、どのくらい違いがあるのかも分からないし…と考えすぎて毎回申し込む所までたどり着けません。

とりあえず、この3つについては体験してみたいと思っているので、またその様子はブログに書きます。

【子供の習い事】勉強嫌いの子供の成績を上げるために奮闘する母の話

【子供の習い事】中1息子の塾選び、良かったこと、失敗したこと

【子供の栄養】子供の鉄分不足で起こる不調

【子供の健康】新学期に乱れやすい子供の自律神経